カメラの原理と人の「見る」を体感するインスタレーション

#インスタレーション#カメラ・オブスクラ#これは映画ではないらしい#メディア芸術クリエイター育成支援事業#メディア芸術祭#レンズ#五島一浩#写真機#文化庁#映像#画家の不在#視覚

『これは映画ではないらしい』など、映像にまつわるインスタレーションをライフワークとする五島一浩の初の大規模個展『画家の不在』展が、11月6日〜15日、アーツ千代田3331にて開催される。

・フィリップ・K・ディック原作「幻視」がテーマの90年代傑作SFが4Kリマスター上映

失踪した画家のアトリエの中央には、デッサンのモチーフと、モデルのための椅子が残されている。偶然そこに迷い込んだという設定の下、来場者は、大小多数の凸レンズが並び、空白のフレームに像を投影しつづけている様子に出くわす。展示会場には、ビデオカメラもプロジェクターもなく、ただレンズがあるだけ。来場者は戸惑い、様々な体験をすることで、映像の成り立ちと視覚について考察を深めていけるよう工夫されている。

カメラと視覚の本質に気づく

実はこれ、剥き出しの状態の「カメラ・オブスクラ」を表している。

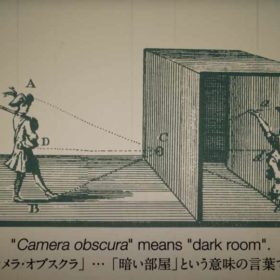

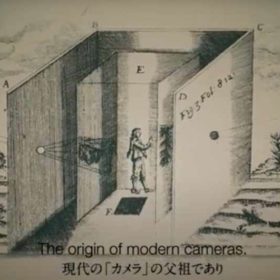

カメラ・オブスクラとは、写真機の原器で、「暗室」のこと。光を屈曲させるレンズと、光を投影するスクリーン、それを見やすくするための暗室のセットだ。そして、光が十分であれば、映像を投影される部屋は、暗室である必要がないことも示される。この『画家の不在』展の会場にインスタレーションされた、失踪した画家のアトリエがそうである。

しばらく展示を眺めているうちに、このカメラ・オブスクラは、私たちの目の原理そのものであることに気づく。私たちは、光を水晶体を通じて網膜に投影し、電気信号として脳で知覚しているのだ。

とすると、「見る」という行為ないし視覚とは、「どこまでが天然で、どこからが装置なのか?」(五島)。写真機の原器「カメラ・オブスクラ」とパラレルに考えると、こんどは謎が深まる。

この展示では、中央にある椅子に座ると、その姿は周囲を囲むすべてのフレームに映し出される。しかし、座っている自分にはその状況は見えない。いや、見えないのではなく、実はレンズを通して、拡大された自分の目の瞳孔の奥の闇が見えているのだった。

見て体験しよう。言葉は意味をなさない

言葉で説明しても、この驚きは伝わらない。また、このようにレンズをセットするには、長時間掛けて刺繍糸で吊って調整しているというのを聞くと、五島の執念にさらに感動する。最後にはまるで、レンズが意思を持つかのような錯覚に陥るだろう。この展示に触れて、映画をはじめとする“映像”の意味を根本から考える機会としたい。

なお、本展示会では、五島の過去の他の作品も展示され、大規模な個展となっている。自動車のライトが街中の壁などに映し出す影が描き出す3D映像『SHADOWLAND』(13年)のほか、映像メディアの持つ本質的なデジタル性を浮かび上がらせ第18回文化庁メディア芸術祭 アート部門優秀賞を受賞した『これは映画ではないらしい』(14年)といった作品を合わせ見ることで、当たり前のものとして普遍化されてしまった映像の表現手法について根本をえぐり出す五島の問題意識がより明確になるだろう。(文:fy7d)

[詳細]

●文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業 五島一浩 『画家の不在』展

●会期:2020年11月6日〜15日

●場所:アーツ千代田333(東京都千代田区外神田6−11−14)

PICKUP

MOVIE

INTERVIEW

PRESENT

-

ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!

応募締め切り: 2024.05.05 -

【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!

応募締め切り: 2024.04.20