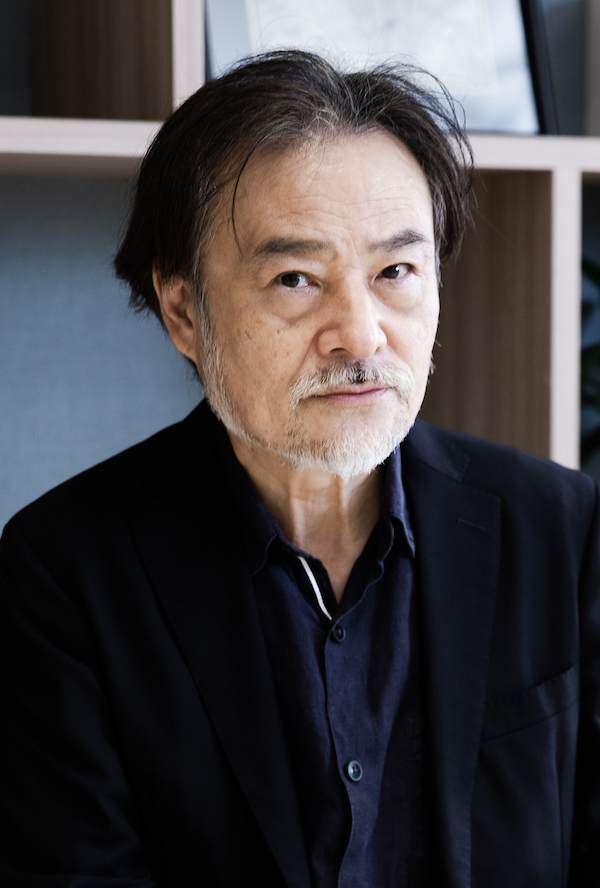

1955年7月19日生まれ、兵庫県出身。大学時代から8ミリ映画を撮り始める。長谷川和彦、相米慎二らに師事した後、1983年『神田川淫乱戦争』で商業映画監督デビュー。『ドレミファ娘の血は騒ぐ』(85年)を経て、1988年『スウィートホーム 』で初めて一般商業映画を手がける。その後『CUREキュア』(97年)で世界的な注目を集め、『回路』(00年)で第54回カンヌ国際映画祭国際批評家連盟賞を受賞。2008年には『トウキョウソナタ』が第61回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞、第3回アジア・フィルム・アワード作品賞を受賞。11年、WOWOW連続ドラマW『贖罪』を手がける。13年、『Seventh Codeセブンス・コード』で第8回ローマ映画祭最優秀監督賞を受賞。14年、『岸辺の旅』で第68回カンヌ国際映画祭ある視点部門監督賞を受賞。16年にはフランス・ベルギー・日本合作『ダゲレオタイプの女』で全編フランスロケを敢行。昨年は、ウズベキスタンで長期ロケを行った『旅のおわり世界のはじまり』が公開された。

蒼井優・高橋一生の演技のすばらしさ

新型コロナウイルス感染拡大による自粛が世界的に広がる中、開催に踏み切った第77回ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞(監督賞)に輝いた『スパイの妻』。『CUREキュア』『回路』、そして『旅のおわり世界のはじまり』などで海外にもファンの多い黒沢清監督の初めての歴史劇は太平洋戦争前夜の1940年から始まる。

神戸で貿易会社を営む夫と満ち足りた日々を送っていたヒロインが、恐るべき国家機密を知った夫と時代の嵐に巻き込まれていく愛とサスペンスの物語を、リアリティあふれる映像で描いた監督に話を聞いた。

黒沢:ありがとうございます。なにせ現地に行っていないので、実感がないまま今日に至っていますが、さすがにいろんな方から祝福されたり、あるいは取材を受けたり、今までと比べものにならないぐらい関心を持たれた方が多くて。公開直前ですので、これだけ映画のことが多くの人に知れわたり、ヴェネチアの効果ってすごいなというのが今の実感ですね。

・“Jホラーの名匠”黒沢清監督、ヴェネチア銀獅子賞までの軌跡

黒沢:おっしゃるとおりかもしれないんですけど、逆に江戸時代までいってしまうと……、そういうものはやったことがないのですが、おそらく完全なファンタジーと言いますか、現在とは完全に切り離された、ある閉じた物語としてやるであろうと思います。1940年代は、もちろん今も生きてらっしゃる方もいます。そのとき起こった歴史的出来事が現在にも確実に影響を及ぼしている、そういう時代を扱うと、現代のドラマとはあまり変わらない感覚で、当時の人々の喜怒哀楽を想像することができるように思います。もちろんそれをありのままに描写することはできないんですけども、現代と確実につながりのある過去だったら、おそらく現代人の僕が現代のリアル、人間の感情のリアルをそのまま使ってドラマが展開できるはずだと思えるので、こういう時代を扱ってみたかったんですね。

黒沢:僕も都合よく「うまい」という言葉を使っていて。具体的にどううまいのかと問われるとなかなか説明しづらいんですが、蒼井さんと高橋さんについて言えることは、あるせりふを言ったとして、ある感情をそこで表現しつつ、見ている方、聞いている方に伝えるということを必ず考えて芝居してくれているということですね。

たまに自分の感情の赴くままに芝居される方がいて、そういう方にはすごい瞬間があるけれど、何を言ったセリフなのか分からないことがある。他者に向けて伝えるのと少し違ってくるような方もいるんです。このお2人は確実に観客に向けて、非常に冷静に、ある種計算して芝居されている。すると、見ていて確実にこっちに届く感じがするのと、「今ちょっとやり過ぎたので少し抑えてください」と言うと、「はい、分かりました」とすぐ抑えられる。つまり、自分が今何をやったかを分かっているので調整が利くんですよね。すると現場がスムーズであるというようなことを、僕は「うまい」と呼んでるんですけども。

黒沢:それは大変面白い指摘ですね。そのようにちゃんと考えてみたことはないですし、ドラマの内容にもよるので、一概には言えないかもしれませんけど、確かに男だからどうだとか女だからどうだというのは、脚本にはそう書かれてあっても、それを超えて男にも女にもちゃんと伝える。そういう、ある種の客観性みたいなものをちゃんと持てているというのは、ひょっとすると男優は男だからというんじゃなくて、女性にも届けなきゃいけない。女優は自分は女だからといって男にも届けなきゃいけないということをちゃんとわきまえてるということかもしれませんね。

黒沢:いや、それは……(笑)。そういうのはあるんです。でも、知らなかったんですよ。『スパイの妻』を作ってるときは『ロマンスドール』のことを全く知らなかったので、というか、途中で知ったんですけど。蒼井さんと高橋さんにオファーしたら、お2人ともとても快く引き受けていただいて「ヤッター!」と思って。この2人の組み合わせは初めてだろうと。撮影始まってからかな、その直前だったか、衣装合わせか何かで、「おふたりは、もちろん初めてですよね」と言ったら、「いや、この間やりました」。そこで初めて知りました。「だからお互いをよく分かっていてやりやすいです」とか言われて、ちょっとショックを受けました(笑)。でも、そんなに自由自在に俳優の人たちをこちらでチョイスするわけにいきませんので。何度同じようにやられた方でも、やはり素晴らしい方は素晴らしいということで、最終的に問題ないです。

黒沢:これがなかなか……。建前上、この時代に生きている、まさにこの時代が“今”であった人たちの様子を描いていることで、全員了解して撮っています。しかし当然、歴史的にこの先どうなったか皆知っているわけです。でも、そんなことはフィクションの中の主人公たちは何も知らない。逆にその二重性というが、どうしても客観的になってしまうところこそ面白かったですね。それをどう処理するのが正解かは未だにわからないんですけど。

こういう現在と関わり合いのある過去のドラマの場合、何も知らないふりをして、そのときに生きた人のつもりで芝居もしてますし、撮ってる側も初めてそれが起こったかのように撮ってるんですが、心の奥底では知ってるわけですね。東出さんが演じた憲兵の側はあと何年かすると、たちまち失墜すると知りながら演じている。それが現代とつながっていることだと思います。だから、この時代の人たちをそのままリアルに、まるでドキュメンタリーのように撮るということはやはり、たぶん不可能だと思います。

黒沢:そのまま使うと、驚くほど生々しいものなんです。それはびっくりします。本当にそこにあるかのように再現されるので、スポーツ中継とか、国宝か何かを美術館で撮るようなときにはものすごい力を発揮すると思うんですけども、フィクションの、しかも時代もののドラマを撮ると、たぶん全くそのフィクション性が成立しないだろうということは最初から分かってたんですね。だから、そこは大変苦労しました。いっそもう白黒にしようかとか、フィルムみたいなちょっとザラザラした汚いトーンにしてしまおうかという考えもあったんですけど、そうすると8Kで撮る意味は全くなくなるので。8Kの鮮明でものすごくきめ細かいあの手触りは残しつつ、どこかフィルターが1枚かかっていて、生々しさが消されているような映像をNHKの技術陣がほんとに苦労をして作ってくれました。ですから、8Kバージョンはなかなか一般の方は見る機会はないと思うんですけど、ぜひ今後チャンスがあったら見ていただきたいと思います。相当すごいものになったと思ってます。それを基にして皆さんが目にしているのは映画バージョン。一般に皆さんが映画館で見ている映画に近づけたものです。

8Kバージョンは1秒間に60フレームあるんですね。一般の劇場映画は1秒間に24しかないんです。そこからしてもう、ある程度画質は違う。とにかく、高密度ゆえの生々しさを消すのが大変な作業でした。

黒沢:照明に関しては実に面白くて。基本的には光と影というのは好きですし、今回も一応それなりにサスペンス要素がありますから、光と影を強調するような照明をお願いしたんですけど。普段はそれでも現代劇ですから、光と影と言っても自然光とか自然な照明をどこかベースにして「これが自然だよね」と誰しも感じるように作っていくんですけど、今回は全てがある意味作り物なんですね。セットではないんですけど、実際に古い西洋館を使って全部美術部がしつらえて、俳優は全然今とは思えない衣装を着て、髪型も違うとなると、自然に照明も現代劇をやっているよりはより極端と言いますか、より作ったように、自然光というのが考えられないような世界。何もかもこんなに作ってるんだから、光もやはり作らないと、というふうになっていったような。僕がそうしてくれと言ったわけではないのですが、そうなっていきましたね。

現場では緻密な計算は全くしていず、ほぼ感覚的

黒沢:緻密な計算は全くしていなくて、ほぼ感覚的だと思うんですけど。動きというのは人物の動きはもちろんのこと、カメラですね。カメラがここにあるなら、人はここだろうという。それを撮る前に計算という……感覚だと思います。ちょっとカメラに近づいてほしいなとか、ここだと後ろ向きでいいとか感覚的に決めるんですが、やはり僕自身臆病だというのもあるんですけど、感覚的に決めたものが本当に人間の動きとして可能なのかどうかというのを撮影現場に行って確かめるんです。それを見て、ひょっとすると僕自身がいちいちやってるというふうに見られるのかもしれません。それは感覚で決めたものですから、実際に自分は俳優ではありませんけども、決めたとおりにやってみて、「これ可能だよね」ということと、おっしゃるとおり、感情が自然に入っていくのかもしれませんね。

時に難しい部分もあるんです。この感情で、ここからこう動けというと相当ハードルが高いけど、この範囲ならたぶんやってくれるだろうとか、これは賭けだな、という場合もあるので、大丈夫かどうかを自分で確かめるんです。撮影現場でそのカットを撮る直前に。全然駄目な場合は全部計画変えちゃうんですけど。

あとはもう俳優任せです。どこでどんな感情とか、僕もよく分かりませんし、脚本に書いてありますよね、と言うぐらいで。基本的にそのポジションにいてくれさえすれば、撮影は任せてくださいと。フォーカスも合いますし、光もたぶんバッチリですので、そのせりふのときはここにいてくださいと指示するぐらいです。

黒沢:そうですね。明らかにこの2人の信頼と裏切りと腹の探り合いのドラマですから、当然のように2人を中心に全て作っていったとは思います。僕にとってみると、2人プラスαぐらいが映画で語るドラマのオーソドックスな1つのパターンと思ってるんですね。もちろん10人、20人出てくるドラマも、たった1人のドラマもあるんですけど。映画って長さが大体2時間前後と決まっています。10人も出てくると、10人全員撮影していると、舞台だったら可能かもしれないし、そういうドラマももちろんあるんですけど、撮影そのものが大変になる。1人というのは、それはそれでちょっと映画としては特殊だったりするんです。2人だと……それは刑事と犯人でもいいんです。1人がここにいて、一方でこっちがいて。時々2人合わさって、2時間ぐらいで語れる。俳優の顔とか立ち振舞いが、2人だったら気持ちよく撮影できるスタンダードだなと、なんとなく思っているので。今回も自然にそうなったという感じですかね。

黒沢:これは大きな質問ですね。いろんな言い方ができるので、たった一言でズバッと言うのは難しいんですけども、フィルムであれデジタルであれ、僕が映画を作っていていつも感じているのは、切り取られたもう1つの現実。向こう側に四角く切り取られてはいるけども、こちらの世界とかなり似て、どこかが違うもう1つの現実世界がある。そう信じて皆さんはご覧になる。作る側もこちら側にひとつの世界を作って提示する。そういうもうひとつの現実が映画だということでしょうか。漠然とした言い方ですみません。

付け加えますと、見ている方は映ってるものを見ていらっしゃるだけなんですけど、作って撮影現場にいると、それは如実に感じるんです。カメラのこちら側にもちゃんと世界があるんですよ。もちろんフィクションですけども、フィクションと言ってもそこに生身の人間がいて、半分は現実なんです。そこはアニメーションと違うところだろうと思うんですけど、何かを懸命に作っているところを切り取って見せている。今作ってるこの世界って、どう見られてるのかな、といつも気にしながら、こう見てほしいなとか、いや、でも全然違う見方をする人がいるかもしれないとか、いろいろ考えながら、各スタッフ、俳優が右往左往してやっているところを切り取っている。まさに撮影現場というもう1つの現実をみなさんにお見せしているというのが実感ですね。

(text:冨永由紀/photo:小川拓洋)

NEWS

PICKUP

MOVIE

PRESENT

-

『入国審査』一般試写会に5組10名様をご招待!

応募締め切り: 2025.07.11 -

【キャスト登壇】『キャンドルスティック』ジャパンプレミアに10組20名様をご招待!

応募終了: 2025.06.09