レジェンドに愛された街ローレル・キャニオン、音楽のメッカに迫るドキュメンタリー

#ウェストコースト・ロック#エコー・イン・ザ・キャニオン#エリック・クラプトン#コラム#ザ・バーズ#ジェイコブ・ディラン#バッファロー・スプリングフィールド#ビーチ・ボーイズ#ブライアン・ウィルソン#ベック#ママス&パパス#リンゴ・スター#映画を聴く#音楽映画#レビュー

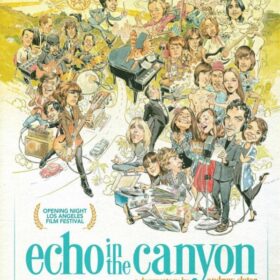

(C) 2019 Echo In The Canyon LLC ALL RIGHTS RESERVED.

ボブ・ディランの息子が案内役の『エコー・イン・ザ・キャニオン』

【映画を聴く】アメリカのナッシュヴィルやニューオーリンズ、ウッドストック、イギリスのマンチェスターやリヴァプール、スコットランドのグラスゴー、アルゼンチンのパラナ、ウルグアイのミナス、日本なら高円寺や下北沢など。世界にはミュージシャンに愛される街、ミュージシャンを数多く輩出する街が存在するが、この『エコー・イン・ザ・キャニオン』で扱われるのは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッドにほど近いローレル・キャニオンという街。いわゆる「ウェストコースト・ロック」発祥の地として知られ、60年代から70年代にかけて数多くのミュージシャンが吸い寄せられるように集まり、お互いを刺激し合いながら新しい音楽を生み出した街として知られる。

・タランティーノ監督のセンスが光る「Baby Love」など映画を彩るモータウンの名曲たち

ブライアン・ウィルソン、リンゴ・スター、エリック・クラプトン、ジャクソン・ブラウン、トム・ペティ、デヴィッド・クロスビー、スティーヴン・スティルス、グラハム・ナッシュ、ミシェル・フィリップス、ロジャー・マッギンなど、ローレル・キャニオンにゆかりのあるレジェンド・ミュージシャンたちに話を聞くのは、本作のエグゼクティヴ・プロデューサーも務めるジェイコブ・ディラン。ボブ・ディランの息子であり、ウォールフラワーズというバンドのフロントマンとして父に負けない成功を収めている、現代アメリカ音楽を代表するセレブのひとりである(50歳を超えてさらに父親に似てきたこともあり、レジェンドたちと対話していても存在感という点で何ら不釣り合いな印象がない)。

リンゴ・スター(ビートルズ)

ローレル・キャニオンで生み出された楽曲をベックらとともに演奏

ジェイコブがこの映画の製作を思い立ったのは、ある日ジャック・ドゥミ監督の1967年の映画『モデル・ショップ』を見返したことがきっかけだったという。この映画で描かれる60年代のカリフォルニアに単なるノスタルジック以上の何かを感じ、本作の監督でもある音楽プロデューサーのアンドリュー・スレイターとともに2015年に映画と同名のコンサートを開催。ローレル・キャニオンで1965年から67年の間に生み出された楽曲を、自分と世代の近いベックやフィオナ・アップル、ノラ・ジョーンズ、キャット・パワーらと演奏するというもので、2019年にはアルバムもリリースされている。ライヴも何度か開催され、その時の模様はこの映画でもたっぷりと見ることができる。

ザ・バーズ、ビーチ・ボーイズらの秘話も

本作はジェイコブによるレジェンドたちへのインタビュー(=インプット)と、彼らの音楽的遺産を実際に演奏するライヴ映像(=アウトプット)を交互に見せる構成になっているが、とりわけ深く掘り下げられるのは、ザ・バーズ、ビーチ・ボーイズ、ママス&パパス、バッファロー・スプリングフィールドという4組の音楽。フォーク・ミュージックとロックンロールとかけ合わせてフォーク・ロックという新ジャンルを“発明”したザ・バーズのロジャー・マッギンとデヴィッド・クロスビー、当時としては珍しく、作曲とプロデュースを一手に担うことで天才の名をほしいままにしたビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソン、男女混成グループであったがゆえの泥沼の恋模様を無邪気に振り返るママス&パパスのミシェル・フィリップス、メンバーそれぞれがソングライターでありヴォーカリストでもあるバッファロー・スプリングフィールドにおいてニール・ヤングとしのぎを削ったスティーヴン・スティルス。彼らの興味深い話が次々と明かされ、それを受けてジェイコブと仲間たちは彼らの代表曲を演奏してみせる。

60年代ロックの“神話”を聖地の住人が語る新鮮さ

この4組の先進的な取り組みがアメリカ西海岸のロック/ポップスを一段階前に押し進めたことは間違いなく、本編でベックはその大きなきっかけを「1964年にビートルズが『エド・サリヴァン・ショー』に出演したことだったのではないか」と指摘する。フォークのコード進行を取り入れたビートルズのロックンロールを聴いたロジャー・マッギンが、リッケンバッカーの12弦ギターを使ったリフを次々と考案したこと、1965年にビートルズの『ラバー・ソウル』を聴いて衝撃を受けたブライアン・ウィルソンが『ペット・サウンズ』を作り、その『ペット・サウンズ』を聴いたビートルズがさらに衝撃を受けて『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』を作ったことなど、人気グループ同士のクリエイティヴな応酬は、いまや60年代ロックを語る際に欠かせない“神話”になっているが、本作ではそういったエピソードが当時のローレル・キャニオンの住人たちの目線で語られているところに新鮮味がある。プロデューサーのルー・アドラーが、『ペット・サウンズ』のテスト盤を渡英の際にビートルズやローリング・ストーンズの面々に聴かせたことを詳細に話すくだりなど、見どころは多い。

1970年にリリースされたジョニ・ミッチェルの『レディズ・オブ・キャニオン』は、そのタイトルの通り、ローレル・キャニオンでの生活なくしては語れない作品だ。これらと前後してアメリカの音楽はよりパーソナルな表現に基づいたシンガー・ソングライターの時代に移っていく。この映画では、時代を1965年から67年に限定しているが、ローレル・キャニオンは1970年代以降も音楽的な磁場であり続けた。奇しくも同時期に公開されている『ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック』も併せて見れば、この街が創作に与えた影響について、さらに深い思索を巡らせることができると思う。(文:伊藤隆剛/音楽&映画ライター)

・ブライアン・ウィルソンやエリック・クラプトンなどその他の写真を見る

『エコー・イン・ザ・キャニオン』は2022年5月27日より全国順次公開中。

PICKUP

MOVIE

INTERVIEW

PRESENT

-

ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!

応募締め切り: 2024.05.05 -

【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!

応募締め切り: 2024.04.20