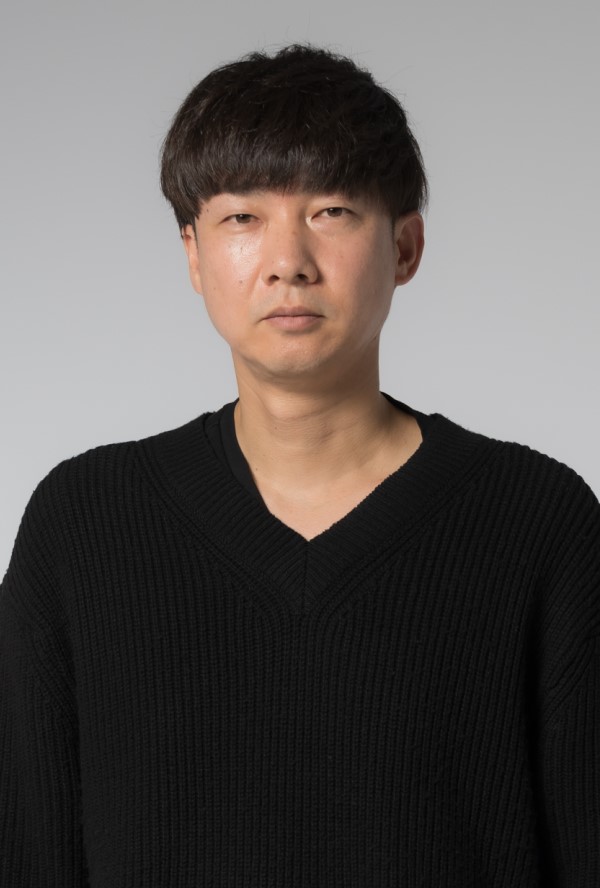

1980年8月19日、福島県出まれ。2004年に香港でモデルの活動をスタートさせ、映画『八月の物語』(05年)の主演に抜擢されて俳優デビューする。2006年に台北へ拠点を移し、ドラマ・映画・TVCFに出演。2009年に音楽制作の拠点をジャカルタに置き、2011年に日本での活動も開始。映画『I am ICHIHASHI 逮捕されるまで』で監督・主演・主題歌を務める。2015年以降は東京を拠点に、NHK連続テレビ小説『あさが来た』(15年)、『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』(18年/CX)、『シャーロック アントールドストーリーズ』(19年/CX)、大河ドラマ『青天を衝け』(21/NHK)などのドラマ、映画では主演作『海を駆ける』(18年)、『空飛ぶタイヤ』(18年)、『記憶にございません!』(19年)、『エンジェルサイン』(19年)などに出演。アジアの縦軸で活躍を続け、2021年12月に3rdアルバム「Transmute」をリリースし、ライブツアーも行った。

『Pure Japanese』ディーン・フジオカ×松永大司監督インタビュー

新作で意気投合したふたりが語る日本で映画を作ることとは?

いいものを作りたいじゃないですか、好きでやってることだから(ディーン)

俳優、ミュージシャンという演者としてはもちろん、あらゆるプラットフォームで創造し、表現するディーン・フジオカが企画・プロデュース、さらに主演も担う『Pure Japanese』。高い身体能力を持ち、日本文化に傾倒する孤高のアクション俳優・立石が窮地に置かれた1人の少女と出会い、彼女を救うために自ら封印してきた真の自分を解き放つ。

街にやって来た流れ者が弱者を救う西部劇などのジャンル映画のフレームがありながら、そのお約束をことごとく裏切っていく立石の行動の奇妙なズレが物語を予測不能な方向へと進めていく。

突拍子もないようでいて、まっとう。かと思えばやはり狂気。矛盾をはらんだ主人公に託されたものは何なのか。国際的に活躍するディーンにとって「Pure Japanese」とはどんなものなのか。タッグを組んだのはTHE YELLOW MONKEYのドキュメンタリー『オトトキ』や村上春樹原作の映画化『ハナレイ・ベイ』の松永大司監督だ。意気投合し、触発し合う2人に、本作でのコラボレーションについて、日本で映画を作るということについて話を聞いた。

・ディーン・フジオカが蒔田彩珠を救うためにバイオレンス剥き出しの男に!

ディーン:実は『Pure Japanese』が最初に作った企画ではないんですよ。その前にもその後にも、ひたすら企画は立て続けていて。なかなか難しいですね。2018年に『モンテ・クリスト伯』というドラマをやった後に、フィルムメーキングとの向き合い方について、すごく考えさせられて。どうやったらもっといい作品を作れるか、と。いいものを作りたいじゃないですか、好きでやってることだから。なぜもっといいものが作れないのか、どうすればいいのか、と考えさせられる局面があったんです。考えてるだけでは前には進まないので、行動に移してみた。

それで、いろいろ企画を立てたはいいんですけど、やっぱりなかなか響かない。

『Pure Japanese』はたぶん4~5個目ぐらいの企画だったと思うんです。要はこれがエンタメとして面白いかどうか。自分にとって、やる意味があるのか。これだけコンテンツがあふれている中で、面白ければそれだけでいいのか、儲かればそれだけでいいのか、ということもあるけれど、そこで経済的に成立させることも必要です。この三方が成り立たないと、企画って前に進まないと思います。

それで最初に目処がついて転がり始めたのが、この作品でした。その後、今もいろいろ進行して作っていますが、やっぱり難しいです。正直、そういう環境の中で『Pure Japanese』がここまで来れたのは、日本という国の中で映画を作っていくことにおいては、かなり奇跡的なバランスで成立してるなあ、というのが実感としてありますね。

監督:今、ディーンさんの立場でも大変じゃないかという質問でしたが、逆に言うと、この国ではポジションが上がれば上がるほど、自由度がなくなっていくのではないかと思います。これは僕の見解ですが。それはマネジメントと俳優の関係値の中で、例えばいろいろ広告に出ていくことで、表現の幅が限定されていく。だから逆に、金銭面を置いて考えれば、無名の俳優の方がディーンさんよりもできる事があったりすると思います。映画もそうなんですよね。いろんなものを背負って商業性を高めていかなければならない立場になってくると、自分たちで自主制作映画を作るよりも超えなきゃいけないハードルがたくさん出てくる。

でも、ディーンさんは商業性と作家性を兼ね備えるものを作る覚悟を持っている。映画だけじゃなくて、クリエイティブに関してチームとして動いている土台があるから。日本語だけじゃない多言語化の中で、チームとして世界に発信する土台があったからこそ、できている企画だと思います。垣根をつくってない。国境だけじゃなくて、いろんなものが独立しているチームであることに感心しました。今回、ものづくりの過程でそれを随所で感じることがたくさんありました。たぶん1年とか2年とかでできるものではなくて。世界にはいろいろな人たちがいる。そういう人たちと作った自分たちのものを届けたいという、それが1つ結実した形のタイミングだったと思います。

簡単なことじゃないから、根本的なところから整えていかないといけない。ディーンさんは相当な覚悟で立ち上がって、最後まで一緒に走ってくれました。

ディーン:プロデューサーの小川さんに紹介していただきました。松永さんがこのプロジェクトに参加してくれたことで、作品の大きな推進力になったと思います。やっぱりこうなる運命だったんだな、とプロジェクトが前に進めば進むほど、すごく感じることが何度もありました。

監督:シナリオはありました。僕が参加させてもらうと決まって、まずディーンさんと話をして、そこでもらったキーワードを自分なりに消化していこうとして。一から書き直させてもらいました。ディスカッションしながら、生き物のように変わっていくことができた。出来上がっていたものがあって、それを絶対やってくれということじゃなかったんです。ディーンさん、そしてチーム全体と話をしていきながら生まれていったものだったと思います。

ディーン:進化し続けた。

監督:予算と時間が限られている中で、一回作り上げたことを無しにする、もう一回積み上げようってするのって、非常に大変なことです。本来、ものづくりとして当たり前のことだと思うんですけど。その当たり前のことを今回一緒にやらせてもらったのは、すごく魅力的だったんですよね。

積み上がってきたものを「もったいない」とこだわらずに、「そうだね、じゃあ一から考え直そうか」とする。編集の最後までそうさせてもらえたんです。ピクチャーロックしても編集を変えさせもらった箇所もあります。

ディーンさんの英語のモノローグがありますが、あれは編集が終わってから考えたんです。いわば、ゴールテープを切る最後ぎりぎりまで模索しました。監督として、そうやりたいとはいつも思っていますが、それを後押しする立場でいてくれたのは……「やり切ろうよ」と言ってくれたのはすごかった。こういうふうな在り方の人がもっと出てくればいいよねと思いながら、それが難しいのも分かりつつ。

だから今回は、作品が完成したプロセス、どういうふうにこの映画が作られたかが、僕としてはすごくいい時間だった思います。

すごく豊かに、生き物のように向き合っていける作品(監督)

ディーン:あのモノローグ自体なかったですね。それ以外にも、撮影稿でイメージしていたゴールではない形になったところは結構あって。撮った素材をもう一回自分たちの中で癒着を剥がしていったというか。分離してもう一回組み直した感じだったんですよ。初志貫徹できれば、その表現は、もっといい方法があれば変えていいと自分は思っていて。だから撮影稿と完成された作品は、全然違う。

素材を撮る上で十分なクオリティーの脚本ではあったと思います。それをより重層的に作品として高めていくために粘った。松永さんのお話にもあったとおり、音の一個一個の入れ方とか、ナレーションであったり。映像とは違う部分で、別のレイヤーの物語を作っていったんです。最後の最後まで粘り続けて、すごいライブ感のある映画になってますね。

監督:うれしいですね、それは。もちろん僕は監督として言葉で表現しなきゃいけないこともあるかもしれないですけど、なぜ映像をやっているのかといえば、やっぱり言葉には限界があると思ってるんです。その限界を超えて表現できるものは映像だと思う。そういう意味では、言語化できないんだけど、何かザワザワするとか、すごく動かされたものがあったという感想は、作家冥利に尽きるというか。

そういうものって、もしかすると5年後にその意味が分かるかもしれない。そういう意味ではすごく豊かに、生き物のように向き合っていける作品です。公開されて、多くの人が見ることで、映画自体がどんどん成長していく作品な気がします。

ディーン:体験型の映画になっていると思いますね。映画館に行って見ることが、お参りに行くみたいな。

ディーン:その矛盾した行動や概念は、企画の最初からすごく大切にしていた部分です。立石という人間が、矛盾に押しつぶされて、いけにえのように消えていく。虚言癖という設定になってますが、程度の大小はあれ、結構そういう人、世の中に普通にいますよね、みたいな話は何度もしていたんです。

監督:タイトルにすごくインパクトがありますから。日本人が『Pure Japanese』というタイトルで、どんな映画を撮るんだということに対して、臆してはいないですが、それなりに責任があると思うんです。立石というキャラクターが分かりやすい1つの見え方ではなく、多面的であっていいと考えた。時に加害者、時に被害者みたいなものであると。それは僕らみんながそうだと思うんです。

ディーンさんが演じることで、いいあんばいで立石の面白さが伝わり、時にシンパシーを感じてしまったりもする。彼が暴力的な行動に出たときに、どこかで共感や同情が生まれる映画になれば、と。この危うさというものを伝えられたらいいなと思いました。立石はディーンさんにしかできなかったと思います。

『Pure Japanese』場面写真

ディーン:たぶん作品のテーマがどこにあるかだと思います。自分が演じたい役を演じるために企画を立ててるわけではないので。一つの物語、作品を世に生み出すことを考えたときに、その主題を描く中で登場人物が出てくる中で、たまたま1人のキャラクターがそういう人間だったということです。『?ICHIHASHI?』はもともと俳優としてオファーを頂いて、プロデューサーから監督もやらないかと言われました。スタッフのスケジュールも押さえているし、どうやったら企画を前に進められるのかだけを考えて、やると決めました。実際に人が亡くなっている事件だから、加害者をヒーロー視するように作るものじゃないと思ったし。

映画というプラットフォームを使って何を伝えたいのか、どんな思想をそこで展開して定着させたいのか、それ次第で、キャラクター構築が始まるということだと思うんです。

新しい日本の良さを発見。でも留まろうとはしていません(ディーン)

ディーン:どの角度で話したら分かりやすいかな。(少し考えてから)当時の日本において、たぶん自分みたいな存在は相当変わったやつだったみたいで。自分にとっては、それが普通だったんですけども。素人ではないんだけど、日本では仕事したことない。監督するのも初めて。名前は片仮名の表記だけど、こいつ日本人らしいよ、みたいな感触だったと思います。たぶん松永さんだったら、よく分かると思います。

監督:質問の意図は分かりますが、この映画を作ってそういうコメントを出すことで、僕は完結していいと思っています。具体的に話したところで何も生み出さないんじゃないかな。自分が来たときに違和感を覚えたのが事実としてあって、それでこの映画を作りました。そこから先を知ろうとするのは、失礼かもしれないけど、興味本位になって意味がない気がします。

そういう経験をしたうえで、日本人とは何なのか、日本とは何なのかというところに転換、発展していったことが重要だと思う。監督として答えるとすると、僕が感じる日本映画の閉塞感は当然あります。その閉塞感を変えていきたいという思いで、僕はディーンさんと共有できるものがすごくあった。他にも、僕の周りの監督たちにもいます。閉塞感を打破しようと作品を作り続けている人たちがいる。その中ですごく共鳴できる人と、また出会うことができたという喜びがあります。

ディーン:いえいえ。これは話しても伝わらないと思います。あまりにパーソナルな経験なので。同じ体験をしたことないと、絶対分からないものってあるんですよ。日本で初めての仕事で映画を監督し、しかも出演するからパブリックフィギュアになる。ちょっと特殊な体験ですよね。いろんな偶然が重なって、それがいい影響を生むときもあるんですけど、なかなか手厳しいものも多い。なぜかと言うと、変化を嫌う社会だから。日本は特に何かを変えようとすると、変えないためになら何でもやるような、メカニズムが働く社会だと思うので。

監督:留まろうとは思ってないです。今この瞬間ここでやれるものがある。日本で映画を作る可能性が今あるということです。5年、10年後を見たときに、たぶん僕もディーンさんも同じ場所に留まっている感覚はないです。動きの中で、今ここにいる。これから長い目で見たときに、その中の1点でしかないとは思うんです。今この瞬間のベストを尽くしていく先に、自分たちの目指す未来があって、そこに向かおうとしてるだけであると僕は思ってます。

ディーン:(留まっているのは)やっぱりコロナじゃないですか(笑)。

監督:それはもう物理的なことだよね。

ディーン:完全にコロナ禍のおかげで。この20年くらいで、こんなに日本に長くいたのも初めてだし。だから考え方次第ですね。不都合も不便もあるけど、今までこれだけ連続した時間を日本で過ごす機会もなかったことを考えると、自分はすごく貴重な体験だなと思っていて。新しい日本の良さを発見しています。

特に今ライブツアーで日本中を回っているので(※2021年9月~12月にかけて、日本全国18箇所・20公演DEAN FUJIOKA “Musical Transmute” Tour 2021を開催)、魅力的な景色、地方の特色も感じます。日本という列島で、南の方で「暑い!」と思いながらライブして、次に北海道へ行ったらいきなり雪が降るみたいな。そういうのもいいなと思うし。

精神的な意味では松永さんと同じで、自分も留まろうとはしてないですね。物理的に飛び回ることが“世界へ行く”みたいなことでもないとも思います。

やっぱりどこまで自分の中で主体性を保ち続けられるか、だと思うんです。自分の意識の届く範囲であれば、物理的にそこにいなかったとしても自分の日常にあるわけだし。自分の場合は特に……ちょっと家族の話になっちゃいますけど、やっぱり家族のいる所も自分にとっては日常なんです。自分がそこにいなかったとしても。だから留まっている感覚はないですね。

(text:冨永由紀/photo:谷岡康則)

NEWS

PICKUP

MOVIE

PRESENT

-

『入国審査』一般試写会に5組10名様をご招待!

応募締め切り: 2025.07.11 -

【キャスト登壇】『キャンドルスティック』ジャパンプレミアに10組20名様をご招待!

応募終了: 2025.06.09