ニュージーランド生まれ。ドキュメンタリー監督。オークランド大学在学中、心理学の最優秀学生賞を受賞。卒業後、ミュージックビデオで監督を務めた後、仲間と共にドキュメンタリー映画の製作を専門とする会社を立ち上げる。自身初の長編ドキュメンタリー映画『Love, Speed and Loss』(05年)で2007年のニュージーランド映画賞においてベスト・ドキュメンタリー賞、監督賞、編集賞を受賞。ラグビーチーム・オールブラックスの前キャプテン、リッチー・マコウを描いた『Chasing Great』(16年)は、ニュージーランドの封切り週末の興行収入でトップに立ち、同国のドキュメンタリー映画としては歴代最高の興行収益を上げた。

2013年にフランスで出版、日本を含む世界35か国で翻訳され、大ベストセラーとなった経済書『21世紀の資本』。原作者のトマ・ピケティは、アメリカの経済学者サイモン・クズネッツが提唱した“世の中が成熟すると資本主義経済は平等化する”という理論をひっくり返し、「現代は第一次世界大戦前の不平等な時代に戻ってしまっている」と警鐘を鳴らす。

そんな経済書が、なんと映画化された。監督を務めるのは、ニュージーランドでドキュメンタリー作家として活躍するジャスティン・ペンバートン。経済書の理論をエンターテイトとして成立させるための工夫やピケティ(監修・出演として参加)との共同作業について、ペンバートンが語った。

監督:映画化の話が出る以前に私は原作を読んでいましたが、人と語り合いたくなる本でした。その後、映画化の企画があるという話を聞き、監督をやりたいと名乗りを上げました。プロデューサーのマシュー・メトカルフと本の内容や映画化のアイデアについて語り合い、幸運なことに私は監督に選ばれました。この分野の映画は初めて撮りましたが、経済学の本は多数読んでいて知識もありました。大学で経済学を学んだ人たちにもたくさん会いましたが、実は私もその一人です。経済学を社会科学的に語るのがピケティの面白いところですね。経済は政治を動かす存在であり、社会を形成するものです。数百年という長い資本の歴史を100分の映画に収めるのは大変ですが、やりがいのある仕事でした。

監督:この映画は富について語っています。数百年にわたる富の動向とこれからについてです。明るくはない内容ですが、この方向へと進むのを回避することは可能です。資本は確かに手強いですが、世界も変化してきました。それを知れば、別の方向性を思い描くこともできます。ピケティは、世界は必ずしもよくなっているのではなく状況が悪化する可能性があると研究によって示しました。これは警告であり、誰もが考えるべきことです。我々はみな哀れな共犯者となって、18〜19世紀のような富が一極集中していた過去の世界に戻ろうとしています。本当にそうなるのかどうかを知りたい。それが映画化の動機になりました。そして経済学を知らない人でも分かりやすい作品にしたいと考えました。

監督:私はニュージーランド、彼はフランス在住なので、しばらく会えませんでした 。製作に取り組み始めてから会うことができ、基本的なアイデアを一緒に練り上げました。彼は寛大で、すべて私に任せると言ってくれましたね。彼の最初の案は、私がナレーターをやるというものでした。それから、他の人にも取材するべきだ、と。彼は自分だけが出る映画にしたくなかったので、他の人たちの出演を望んだのだと思います。私もそのアイデアに賛成でした。それから私は本を再読し、脚本に落とし込みました。原作では時系列があちこちに飛んでいますが、それを年代順としました。歴史の流れを重視した結果です。それからまもなくして、700ページもある経済学の本を忠実に映画化するのは無理だと気付きました。当然ですよね。100分に収まるわけがありません。

監督:原著には表やグラフがたくさん載っていますが、視覚的に歴史の流れを理解するのは難しいものです。映画なら、強い感情を込めて見る者を動かすことができますし、詩的な表現をすることも許されています。ですから、この映画は、ピケティの著書の手引にはなりますが、原作を厳密に再現してはいません。それで私は方針が決まったので、自由に脚本を書きました。3幕構成の脚本が完成し、ピケティに送って目を通してもらいました。胃が痛くなりましたね。天才経済学者の成果である分厚い本の内容を理解して、学者でない私が手探りで翻案するのですから。脚本を送るのはとても恐ろしい気持ちでした。彼は、「いい映画になりそうだ」と言ってくれました。また、「もう少し踏み込んではどうか」とも言われました。「歴史的な出来事に焦点を当て、植民地化の経緯を詳しく描いた方がよい」と。鋭い指摘だと思い、その助言に従いました。原作が300万部も売れたのは、優れた筋書きの本だからです。専門書なのに筋がちゃんとあるのです。

監督:彼の用いているオースティンなどの引用は映画にぴったりでした。『高慢と偏見』か、よし、取り入れよう、と。そこで脚本を書くにあたり引用された文学に注目しました。メトカルフと話し合った結論は、資本の物語の影響が至るところに存在することです。ケンドリック・ラマーの曲もそうですし、『シンプソンズ』などのアニメにも見られます。それから様々な映画にもね。ポップカルチャーを融合させれば”、脚本が面白くなると考えたのです。

監督:よい語り手であることです。そのうえ信頼できる人物を探すのはなかなか難しいものでした。経済紙の編集者であるジリアン・テットが映画に言及するのは意外だったでしょう。フランシス・フクヤマは新保守主義者としてよく知られていましたが、著書「歴史の終わり」を発表して以後、思想が変化し、ピケティと同じように資本の集中と政治への影響を問題視しています。大学教授でノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツも登場します。高齢や中年の専門家だけではいけないと思い、若手にも登場してもらいました。若者の精神を持ったよき専門家の一人が、経済学者のスレシュ・ナイドゥです。彼とは話していて楽しかったですね。「パーティーのように話してくれ、厳密さは二の次で構わないので門外漢にも分かるように説明してほしい」と頼みました。ケイト・ウィリアムズはイギリスの歴史学者で、ストーリーを熱心に伝え、詳しく説明し、面白く語ってくれました。彼らのような豊富な知識と深い洞察を持つ専門家に目の前で語りかけてもらうことが大事でした。ナレーションという“神の声”を使うのは古臭いと思ったのです。

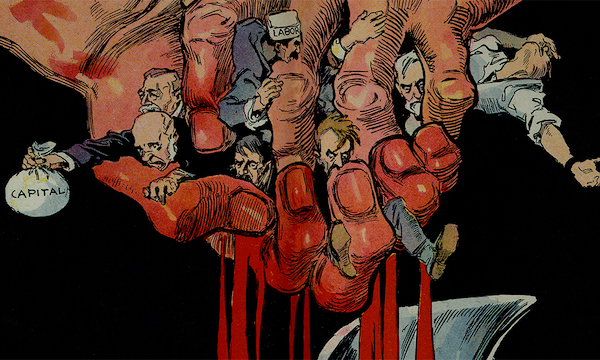

監督:製作資金を調達する際に用いたキーワードが、まさに“金融スリラー映画”でした。資本主義は目に見えません。資本は目に見えない変幻自在な力であり、人知れずうごめいているものです。『ジョーズ』のようなもので、サメは姿を現しませんが、いるのは分かります。ですから、この映画はまさしくスリラーなのです。資本には人に見えない力があり、世界を支配し、その方向性を決定づけているからです。

監督:資本は、手なずけられていない危険な野生動物のようなものです。けれども、もしその力を手に入れ操れるならば、資本はよいものにもなる魅惑的な所有物となります。資本は、光り輝く魅力と恐ろしい顔の両方を備えた、まさに美女と野獣なのです。資本を悪魔とみなしたくないし、不快で醜いとは思いません。資本は我々を惹きつける美しいものでもあるからです。

監督:アート・コラージュのようにしたのは、ポップカルチャーを融合させたかったからです。資本の本質は、過剰さにあると思います。そこで、すべてを美しくまとめる方法を考えました。コラージュはアートの技法の一つで、自由な表現が可能です。この映画では、通常の撮影と違う方法でフランス革命などを再現できてよかったと思います。中にはチープな印象の映像もあるかもしれませんが……。また、本物の戦争のドキュメンタリー映像を観客に見せたいと考えました。特に第一次世界大戦は歴史上初めて本物の記録映像が残された戦争なので、リアリティやある種の厳粛さを持たせたかったのです。第一次大戦は白黒、第二次大戦はカラーの映像が生々しさを伝えています。もう一つ、この映画について私が言っておきたいのは、若い世代にとって重要な作品だということです。私はポップカルチャーやポップスが好きなので、劇中でも使っています。この映画はミレニアル世代やもっと若い人たちにも分かりやすい作品なので、ぜひ見てほしいですね。

監督:原著は700ページもある分厚い本で、最初はハードカバーだけでした。重いし、持ち歩くのも大変です。しかしこの本は新聞に何度も取り上げられ、広く知られています。興味はあるけど未読だ、という人には、ぜひ映画を見てほしいですね。この映画と原作はよき相棒です。映画は本より手っ取り早いですが、原著にはより多くの分析や統計が載っているので、さらに深く考察することができます。

監督:憂鬱になるような映画ではありません。確かに暗い内容ですが、暗闇には力があると思います。人に闘志を抱かせる力です。理想を考えることも力になります。歴史を見つめる際には客観性を失いがちですが、少し離れて冷静に見つめればよりよい洞察が得られます。一世代だけでは目に見えずとも、もっと長い目で見れば、確かに世界は変化しています。単純ですが、希望を持てます。もう一つ製作にあたって重視したのは、政治家のドキュメンタリーにしないということでした。名指しで登場する政治家は、ヒトラー、レーガン、サッチャーなど少数です。本作は、トランプ大統領らのような各国の首脳の映画ではありません。いかにして資本が政治に影響を与えているか、それを語っているのです

監督:資本とは個人や組織によって所有される富のこと。映画に出てくる最も単純な資本は富です。

NEWS

PICKUP

MOVIE

PRESENT

-

ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!

応募締め切り: 2024.05.05 -

【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!

応募締め切り: 2024.04.20