1957年生まれ、早稲田大学卒。81年に「RKB毎日放送株式会社」に入社。記者として報道部に配属され、91~94年にJNNソウル特派員。2000年に制作部に異動し、ドキュメンタリー番組を制作。18年に退社し、映像制作会社「ドキュメント・アジア」を設立。ドキュメンタリー映画の代表作に『抗い 記録作家 林えいだい』(16年)がある。

JNNソウル特派員だった私も同じ内容を報じたのに、なぜ彼だけが標的に?

ドキュメンタリー映画『標的』が、2月12日より全国で順次公開された。

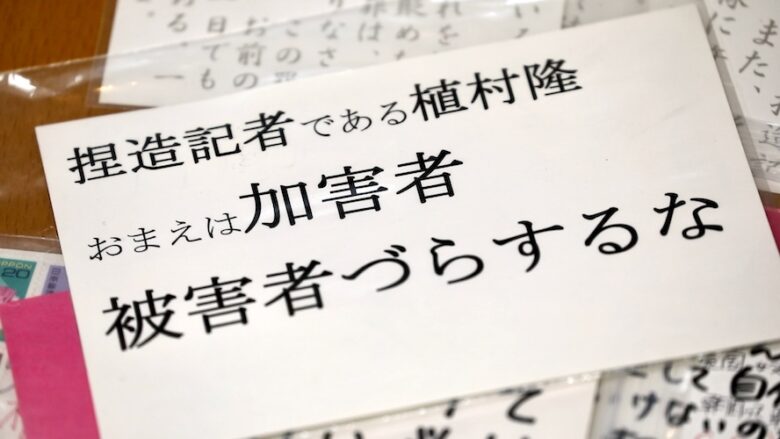

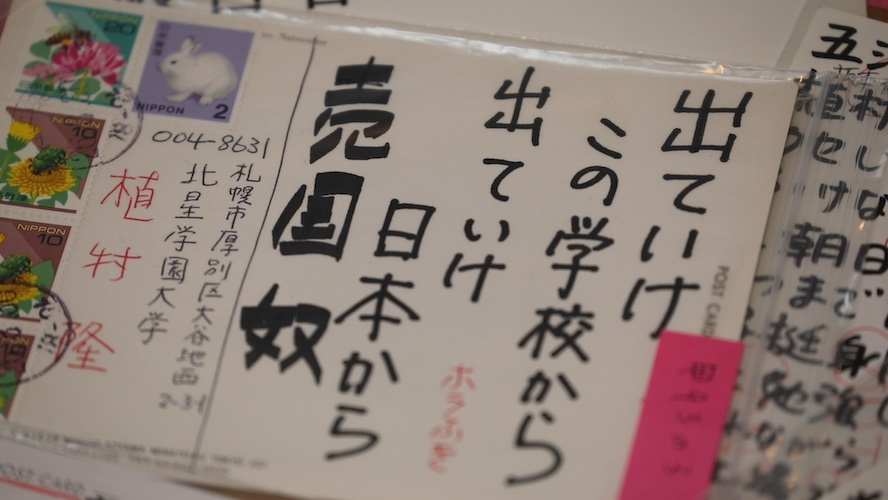

1991年8月、元慰安婦だった韓国人女性の証言を伝え、その中で、彼女が「女子挺身隊」の名で戦場に連行され、日本の軍人を相手に性的暴行を受けたとする証言を報じた朝日新聞大阪社会部記者(当時)・植村隆。第2次安倍政権下の2014年以降、一部から「捏造記者」と、彼への執拗なバッシングが始まった。

誹謗中傷は次第にエスカレーし、朝日新聞退職後の彼が教職に就くことが内定していた大学、そして家族までもが卑劣な脅迫にさらされた。他のメディアも同じような記事を伝えたのに、なぜ彼と朝日新聞だけが「標的」にされたのか? 一方、不当な攻撃によって言論を封じ込めようとする動きに対抗するために、大勢の市民や弁護士、マスコミ関係者らが支援に立ち上がった。

この一部始終を記録し、同作の監督を務めたのは、植村が「捏造記事」を書いたとされた当時、JNNのソウル特派員として、慰安婦報道を実際に目の当たりにしていた西嶋真司。

国家にとって不都合な報道を行った個人やメディアを狙って過剰に繰り返される攻撃や脅迫が横行し、それに屈するかのように多くのメディアが沈黙し、萎縮している現状に強い危機感を覚え、同作の製作に乗り出したという。

植村と彼の周辺の人々が理不尽なバッシングに真正面から立ち向かう姿を記録した同作に込められた思いとは何か。そして、全ての日本国民に伝えたい、この国が抱える“危機”とは何か……。西嶋監督に話を聞いた。

・一般市民が北朝鮮に潜入&盗撮!“独裁国家”の真実を晒す衝撃のドキュメンタリー

監督:最初に映画を作ろうと思ったのは、「朝日新聞の植村さんが捏造記事を書いた」というバッシングが始まった頃です。植村さんが朝日新聞に従軍慰安婦の記事を出した1991年8月、当時、私はJNNのソウル特派員として、同じようにこの慰安婦問題を取材していました。私も、植村さんと全く同じような表現で、「挺身隊として、軍に連行された」と報じていますし、他の新聞社などのメディアも、同じように記事を出していました。当時は、捏造どころか誤報とも言われませんでした。そしてその2年後に当時の河野官房長官が元従軍慰安婦に対して謝罪をしました。ところが、次第にバッシングが激しさを増したことにものすごい違和感を持ち、「なぜ、朝日新聞だけが、こんなにバッシングを受けるんだろう」と考えたんです。その後、植村さんが、講演会で福岡を訪れた際、「実は僕も同じ記事を書いていたんだけど、この問題は、少しおかしい。1社だけを標的にした、陰謀に近いものがあるんではないか」と2人で話したんです。それから、(当時所属していた)RKB毎日放送でドキュメンタリー番組にしたいと考え、2016年くらいから撮影を始めたんです。しかし、何度、企画書を上げても通らず、番組化に至りませんでした。慰安婦問題というのは、現在のテレビ業界、新聞業界ではタブー視されているんです。僕は、これは慰安婦問題ではなく、「権力とメディアの関係の問題」だといったんですけれども、聞き入れてもらえませんでした。

そんな中、2018年に世界中のテレビのプロデューサーやメディアの製作者が東京に集まる「東京ドックス(Tokyo Docs)」というイベントがあり、日本から応募があった15本に選ばれまして、世界中のメディアにプレゼンしたところ、各国のメディア関係者の反応が良く、「これは人権問題だから、日本でこんなことが行われているなら、早く番組にすべきだ」との声をいただきました。しかし、RKB毎日放送にいる限り、番組が作れないことは分かっていましたので、会社を離れて、独りになってもいいから作ろうと、とりあえずこのテーマで、形だけは作ってしまおうとコツコツと作り始めました。当然、製作費もなくて困っている時に、朝日新聞の方から、「クラウドファンディングをやっているから、ダメ元で頼んでみたら?」言われまして、始めてみたら、思った以上に、全国の人がこのテーマについて応援してくださって、300万円を目標に始めたところ、最終的には480万円も集まったんです。ますます、映画として製作し、完成させなければいけないなと感じました。

慰安婦問題というのも大きなテーマですが、僕は、日本の中の右派や右翼勢力を中心に、政府に批判的な報道をしたメディアに対してバッシングを加えるという危険な状況にある事実を知ってほしかったんです。自分が当時、同じような慰安婦問題の記事を書いていたにも関わらず、朝日新聞だけを標的にしているという点に恐ろしさがありました。また、この頃から日本のメディアに、権力に対して委縮し、おもねるような記事が目立ち始め、メディア内部でも自主規制が広まったなどと言われている最中でしたので、まさに、このテーマを知っていただくことによって、メディアが危険な位置に立たされていることを知ってほしいという思いが、映画作りの推進力なんです。

監督:この作品を製作するにあたって、私自身も同じような記事(元「従軍慰安婦」だった韓国人女性の証言)を書いていましたし、他の日本のメディアも、植村さんと同じような記事を書いていました。ところが、誹謗中傷は、朝日新聞と植村さんだけを“狙っているように思いました。完全に一社だけ、個人だけを狙い撃ちにしたように思え、「一メディア、一個人の記者を狙い撃ちにした」という意味で、『標的』というタイトルにしました。実は、他のタイトルもいろいろ考えていたのですが。

監督:朝日新聞というのは平素から、権力や政権に批判的な記事を書く報道を行っているメディアで、権力から、どちらかといえば煙たがれる存在なんですけれども、まずは、朝日新聞だけをターゲットにして、それによって、他のメディアまで含めて威圧するという意図が感じられました。権力側、もっと言えば、右派論壇や右翼勢力からみれば、朝日新聞の論調というのは、リベラルで、だからこそ、以前から「朝日バッシング」は行われてきましたが、この出来事は、それが顕著になった例だと思います。

本来なら、朝日新聞が矢面に立つべきだった

監督:本来であれば、朝日新聞が報じた内容についての批判ですから朝日新聞が正面から受け止めるべきだったとは思います。それを、植村さん個人の問題にしてしまったことは、企業としての弱さを感じました。朝日新聞の中には「植村さんを孤立させてはいけない」という有志が立ち上がりましたが、会社全体としては、やや距離を置き、向き合っていないと感じました。本来であれば、朝日新聞はリベラルな立場から、権力に対して厳しく批判的だったんですが、ちょっとその“鋭さ”な鈍ってきたのかなと……。“朝日新聞らしさ”が失われてきて、バッシングや攻撃、そして権力に対して弱気なところも見えてきました。また、同じ時期に、慰安婦問題に関する朝日新聞の記事が取り下げられた出来事も関係しているかもしれません。2014年、吉田清治氏による「慰安婦狩りが行われた」とされる記事が(裏付け不十分なまま掲載された後で)取り下げたことがありましたので。ちょうどこの時期と、植村バッシングが重なっているんです。この植村バッシングも、吉田清治氏による記事と同じ問題として論じられてしまったんです。朝日新聞としては、慰安婦問題に関する重大な出来事が重なったことで植村さんをかばいきれなかった。植村さんの記事は吉田氏の記事とは別だ、としっかりと主張することができなかった。

また同じように、福島原発の問題で、当時の吉田昌郎所長の発言について、記事を訂正したことがありました。私は、この報道は間違っていなかったとは思っていますが、朝日新聞内部ではこれを“W吉田問題”と呼んでいて、多方面から批判を浴びていた時期と、この植村バッシングの時期が重なってしまい、それによって、植村さん個人に批判が集中してしまったと感じています。

監督:植村さんは記事を書いた当事者ですので、このバッシングが正当か不当かどうかは抜きにしても、批判を受けることはあると思いますが、お嬢さんの場合は、全く関係のないことです。それにも関わらず、家族にまで様々な被害が及ぶ、家族までをも標的にしてしまうという恐ろしさに対して、お嬢さん自身の考えを、私自身、聞きたかったこともあります。最初に、植村さんに相談をしたんですが、父親という立場から二の足を踏んだというか…娘さんに対して同じような攻撃をされたら困るというので、「考えさせてくれ」というお答えでした。植村さんの支援者の間からも「娘さんを出すのは危ないのではないか」「同じような被害に遭ったらどうするのか」といった声もありました。しかし、ある日、植村さんのお宅に行った時にお嬢さんがいました。父娘で何気ない会話をしているのを見て、「会話を撮ってもいいか」と尋ねたら、「いいですよ」とのことだったので、その流れで、是非、お嬢さんにも聞いてみたいということで、顔出しのインタビューしたんです。その中で、「不当なバッシングに対して、決してひるまない」「逃げてしまったら、また攻撃されてしまう」「不当で理不尽なバッシングを受けた時には、きちんと声を出したい」そして「自分と同じような被害を受けている、あるいは、これから受けるであろう人に対して、きちんと声を出すことによって、それを聞いてくれるんだということを言いたい」また、「このような事実を闇に葬りたくない」と、しっかりとした言葉で語ってくれました。私は彼女のこの言葉を多くの人に聞いてほしいと思いました。ご本人はカメラの前ではしっかり話してはくれましたが、いざ映画となるとさすがに躊躇するのではないかと思いまして、編集が完成した段階で、札幌で見ていただきました。そこで「これらのシーンを(映画に)入れたいんだけど」という話をしました。周りの方々のご意見もいただく中で「絶対、出した方がいい」という方と、「出さない方がいい」という方と、半々くらいでしたが、彼女自身に考えていただいた上で「使ってもらってもいいですよ」とお返事をいただきました。お嬢さんは当時、成人を過ぎていたので、本人の意思を尊重し、その場にいた弁護士の先生が「あなたが出ることで、新たなバッシングが起きるようなことがあれば、私たちは必ず守る」とおっしゃって下さったので、インタビュー映像を使いました。彼女が言った「決して、不当なバッシングにはひるまない」という強い意志は、この映画の趣旨と合っていたと感じています。

監督:櫻井さんの変化をいう前に、植村さんが記事を書いたのは1991年。その2年後に、当時の河野太郎官房長官の談話が出て、「日本軍の関与による(慰安婦の)連行だ」と謝罪の言葉を出しています。いわゆる“河野談話”です。それから約20年間、植村バッシングまで間は空くんですが、この20年の間に、日本国内の論調が大きく変わってしまったと感じています。当時は、慰安婦として人間の尊厳を踏みにじったことに謝罪の意を表していた日本政府が、最近では「慰安婦問題は教科書から隠せ」と、“なかったこと”にしようとしている。はっきりとは言いませんが、「慰安婦問題は戦後補償をもらうための言いがかりではないか」という政治家もいますよね。日本維新の会の松井一郎代表が「慰安婦問題は完全なデマなんだから」と言ったり(2019年8月)、名古屋市の河村たかし市長が「(慰安婦像について)どう考えても日本人の心を踏みにじるものだ」と言ったり(2019年8月)しています。この20年間の変化が、櫻井さんの変化と全く同じものだと思います。櫻井さんは1992年に、慰安婦問題に関して、(女性の尊厳を踏みにじるような行為は)「言語道断」という記事を書いたり、日本テレビでニュースキャスターをしていた頃は、リベラルな立場で政府に対する批判や、戦争責任の対する言葉もきちんと取り上げていました。けれど、彼女がニュースキャスターを辞めた後の1997年に「日本会議」ができたり、「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」ができたり、「教科書から慰安婦問題を外せ」といった会が立ち上がるなど、日本に大きな変化が起きたことで、櫻井さんがそちらの方に近くなってしまったんです。だんだん政権と近くなっていき、最終的には、安倍晋三元首相と緊密な関係となり、安倍さんが言いたいことを櫻井さんが代弁しています。まさに、日本が慰安婦問題を“無きもの”としていった変わり具合と、櫻井さんの変わり具合が、時期も内容も同じように一致しています。櫻井さんが変わったところを見ていると、それだけ日本社会や日本国民の気持ちも、慰安婦に対する捉え方が変わってきたと感じます。いわゆる“歴史修正主義”という「日本に都合の悪いことは忘れよう」の考え方が日本全体に広まってきて、それが、今日に至っている、そして、多くの日本人がいまや「慰安婦」というと、距離を置きたいテーマとなっていることにつながっていると思います。

監督:まさにその通りだと思います。今、社会全体が右傾化しているともいわれていて、米国をはじめ多くの国においても「自国ファースト主義」のような考え方が全世界的に広がっていることは確かですが、特に日本ではそのような動きが広まりました。2012年に安倍政権が誕生し、当時から「美しい国」というスローガンの下、日本の過去の負の部分、醜い部分を隠しながら、政策を推し進めていました。良い部分をPRしていくのは全く構いませんが、隠したい部分や負の部分の歴史を“無きもの”にしようとする動き、いわゆる“歴史修正主義”が強まって国内にはびこってしまったのではないでしょうか。

裏付けもせずに捏造だと攻撃する“軽さ”

監督:確かに、亡くなった後の報道を見ていると、どれも功績の部分だけを取り上げていますね。もちろん「問題発言があった」とか「強硬な姿勢が目立った」という発言もありますが、実際に、韓国や中国の近隣諸国からどういう評価を得ていたのか。そもそも、石原氏が日本の国力を誇示するために諸外国への配慮を欠いた発言を重ねたという点は、記憶され、記録されなければいけないと思います。そうしなければ、また同じような発言が繰り返される、同じような考えを持つものが増える。そして神格化されたことによって、石原氏の発言を正当化しようとする動きが広がってくると思います。もちろん、良かった面は評価されなければならないですが、人権について配慮を欠いた点については、報道を通じて「反省」もしなければいけないことだろうと思います。神格化や評価するだけでは、このような問題は、繰り返されるだろうと感じています。

監督:実際に西岡さんに会ってインタビューをしようと、事務所で面談までしたんですが、「どうしても撮影はイヤだ」と。こうも言われました「映画の全体の内容を書いた上で、主張が私と一致するなら出てもいい」と。また、「本当に植村さんが記事を捏造したと思っているのか」と聞きましたが、その問いには答えずに、「『捏造』という日本語があるのなら、使ってもいいじゃないか」と…。40分間、彼と話しましたが、その中で、この言葉を3回、繰り返しました。これを聞き私は、「彼は本心から“捏造”だとは思っていなかったのではないか」と感じました。“捏造”と書くだけの根拠も、本人の覚悟もなかったと感じました。2014年当時、安倍首相が教科書から慰安婦問題をなくせとか、問題を小さくしようとしていた時期に、“捏造”という言葉を使うことによって、よりセンセーショナルに植村さんを悪者にでき、慰安婦問題が収まるのではないかという意図で、非常に簡単な気持ちで(「捏造」という言葉を)使ってしまったことが、後になって、大きな問題になってしまったのではないかと思うんです。なぜなら、西岡さん自身も、「週刊文春」も、“捏造”だとする十分な根拠を示していないんですよね。非常に軽い気持ちから、ああいう記事を書いてしまった。でも、それによって、1人の人間の人生が狂い、その家族、職場、そういうところまで、大きな被害が及んでしまったことに対しては、西岡さんや文春記者は何も答えてはいません。西岡さんや「週刊文春」の裁判を見てきましたけれども、その問題に対して答えることなく、謝罪するどころか、「自分は“捏造”だと信じていた」という言葉の繰り返しでした。先ほども言った通り、きちんとした裏付けもないまま、誌面をセンセーショナルにするために出された記事だろうと思います。

監督:新聞記者やジャーナリストにとって、「記事を捏造した」というのは重大な言葉です。もし本当に捏造していたら記者生命を絶たなければいけないことですし、まさに“死刑判決”なんですよね。“捏造記者”ということを言われてしまえば…。他人の人生を奪ってしまうような言葉だと思います。それなのに、全く取材もせずに、裏付けもせずに、“捏造”という言葉を使うことは、本当に「軽い」というか、覚悟も何もないな、という思いはします。

監督:もちろん、新聞や雑誌などの活字メディアは、重要であり、記録としては映像メディアやネットメディアよりも強いと思います。ですので、活字メディアがなくなることは絶対にないと思いますが、多くの人が、その利便性の面からネットの方に傾いているということだと思うんです。危険な兆候なんですが、ネットメディア、特にSNSにはチェック機能が効かないことも少なくなく、フェイクであろうが何だろうが、独り歩きを始めることがあります。「ネットというものは、そういうものだ」と割り切るしかないんですよね。これをいちいち規制していたらキリがないと思うんです。だた、新聞社や出版社でも、ネットニュースを出してきていますが、印刷物だろうがネットだろうが、記事を出す以上、その責任を負うことに変わりないと思います。一般人がツイッターでつぶやくのとは訳が違うんですから。

監督:権力がメディアをコントロールするような動きが、実際に行われているということ。つまり、不都合な事実を書くメディアに対して、非常に厳しいバッシングを、権力やそれに思想信条を同じにする右派論壇や、それを支持する人々によって、メディアが攻撃されることが、今、我々が生きているこの国で行われていることの危険性を、改めて考えてほしいと思います。それと同時に、ネット社会の今、人は誰でも標的にされる可能性がある、全く目に見えない相手から、突然、SNSなどで標的にされることが可能となっています。これは、植村さんとそのお嬢さんの問題だけではなく、自分自身、自分の家族、あるいは新聞社の中で働いている自分の同僚、誰しもが突然、標的に可能性がある。そうなった時に、何を考え、どう行動すればいいかを、自分の問題として考えてほしいと思いました。そういう意味で、植村さんのお嬢さんがおっしゃった「決してひるまないで、きちんと声を上げたい」という言葉は、今を生きる人に伝えたい、いいメッセージだと考えています。

(text:寺島武志)

NEWS

PICKUP

MOVIE

PRESENT

-

ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!

応募締め切り: 2024.05.05 -

【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!

応募終了: 2024.04.20